宇宙中的对称性与不对称性

在我们所处的宇宙中,物质远远多于反物质。按理说,宇宙大爆炸诞生之初,物质与反物质应等量生成,但随着宇宙冷却,它们互相湮灭,只剩下极少数物质得以幸存,构成今天的星系、行星和生命体。那么,宇宙是如何偏爱物质的?这背后的答案之一,可能隐藏在粒子物理中的“CP对称性破裂”现象之中。

所谓CP对称性,是指粒子的行为若在“电荷共轭”(C,粒子与反粒子的互换)与“宇称变换”(P,空间反演)之后仍不变,则称系统保持CP对称。但实验已经多次发现某些粒子在衰变过程中打破了这种对称。这种对称破坏被认为是造成物质偏多的根本原因之一。

早在1964年,科学家首次在奇异介子的衰变中发现了CP破坏;之后的研究在美丽介子与粲介子中也观察到了类似现象。然而,作为构成日常世界(如质子、中子等)基本单元的“重子”,却从未有CP破坏被实验证实。这一空白长期困扰着粒子物理学界。

LHCb:发现重子衰变中的CP破坏

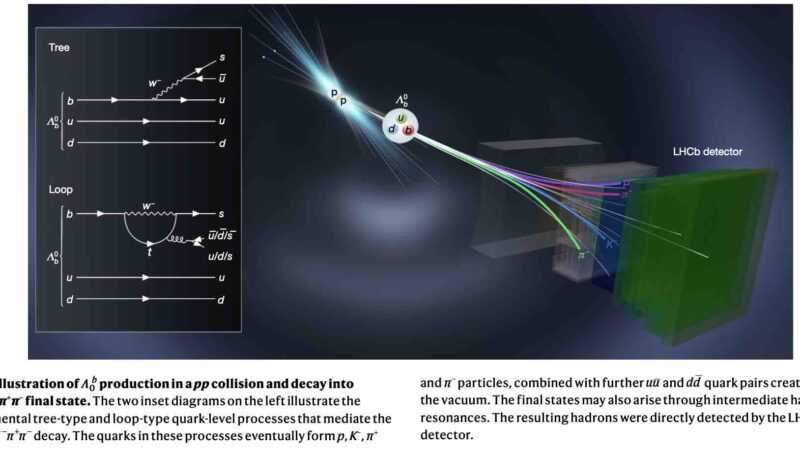

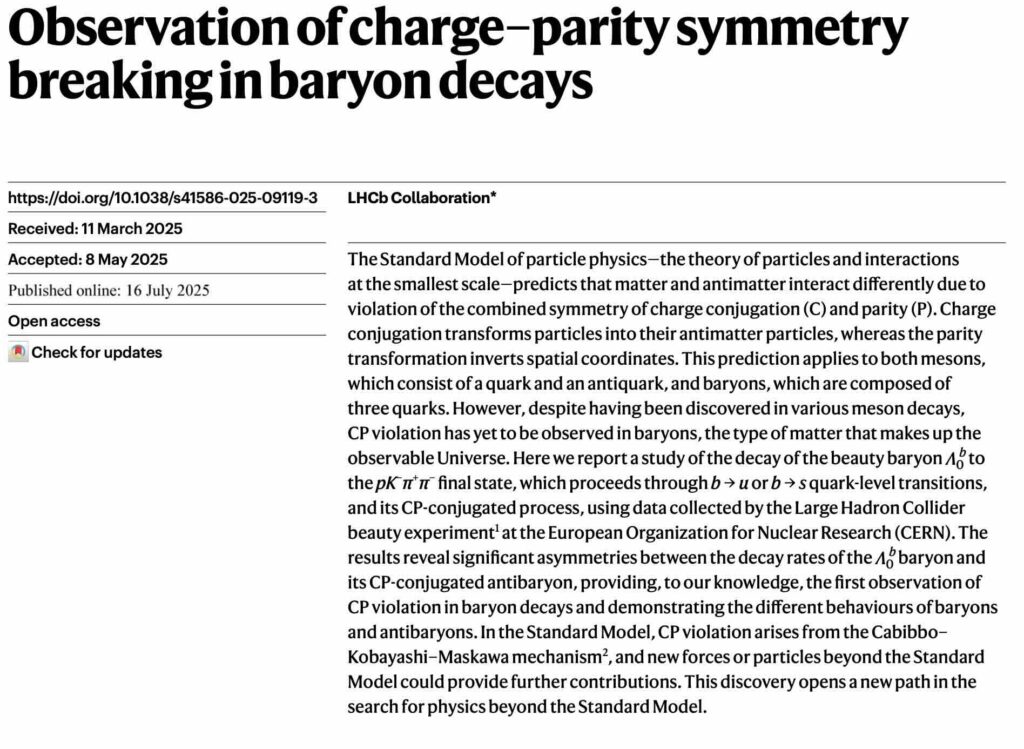

2025年,一项由欧洲核子研究中心(CERN)LHCb合作组主导的研究,首次在重子衰变中观察到显著的CP破坏,为这一谜题揭开序幕。研究对象是一种重子,即包含一个b夸克(美夸克)和两个轻夸克(u和d)的粒子,其质量远高于质子。LHCb团队分析了该重子衰变为pK⁻π⁺π⁻(质子、负K介子、两个带相反电荷的π介子)这一四体衰变过程,并与其反粒子衰变进行对比。

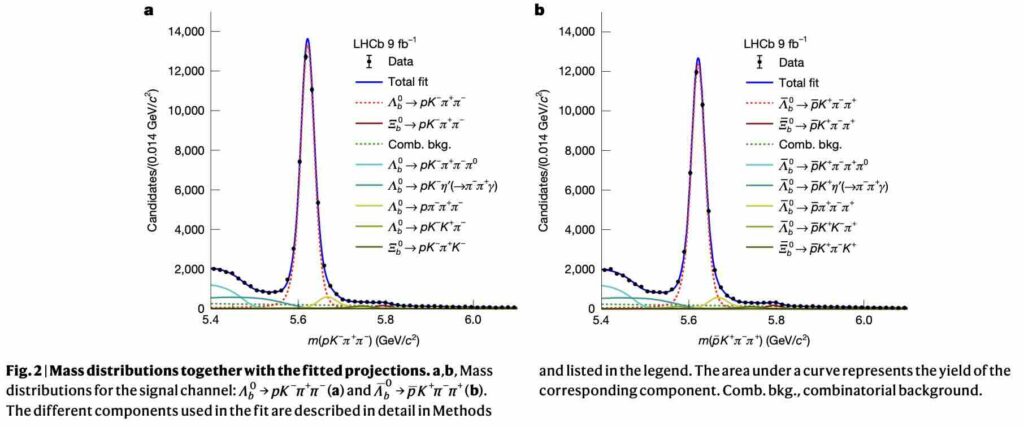

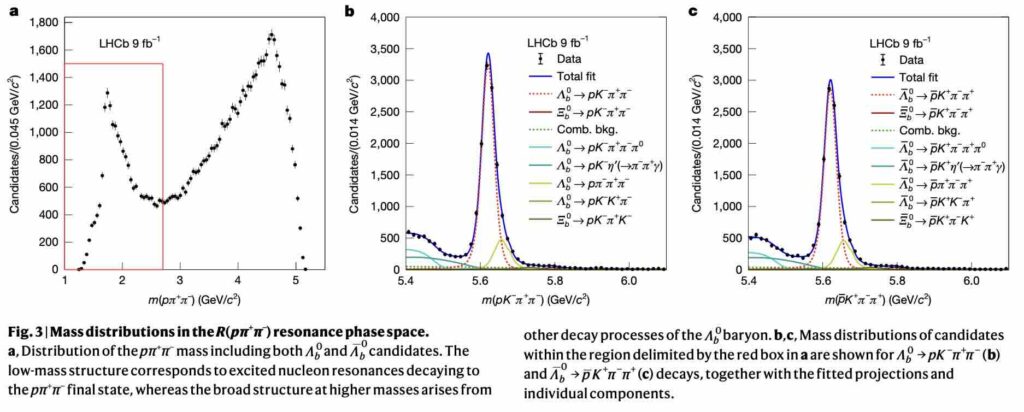

研究利用了2011至2018年期间,LHCb探测器在质子-质子对撞中收集的约9 fb⁻¹的数据量。这些高能对撞中产生了大量该重子与其反粒子。通过机器学习方法、粒子鉴别技术与统计拟合模型,研究者成功提取出超过80,000个信号事例,并测定了两类粒子衰变率的差异。

最终,研究测得的CP不对称度为 (2.45 ± 0.46 ± 0.10)%,其统计显著性高达 5.2个标准差,这意味着几乎可以排除纯粹偶然的可能性。这是人类首次在重子系统中发现明确的CP破坏,为宇宙物质-反物质不对称性提供了关键线索。该研究的成果于2025年7月16日发表在了自然杂志《Observation of charge–parity symmetry breaking in baryon decays》。

CP破坏的物理机制

粒子衰变过程中的CP破坏,一般源于两个量子过程之间的干涉:一是“树图”过程,即直接通过弱相互作用的衰变路径;另一个是“圈图”过程,即存在虚拟粒子的中间路径。这两条路径各自携带不同的复数相位,包括CKM矩阵的“弱相位”以及强相互作用带来的“强相位”。

该重子的四体衰变非常复杂,衰变末态可能经过多个强子共振态的中间过程,例如激发态核子、激发态K介子等。它们不仅影响粒子最终的质量分布,也增强了不同过程之间的相位差,从而提高了CP破坏的观测概率。此次LHCb实验中,研究者还进一步将数据划分至不同“相空间”区域(即不同质量组合区域),结果显示在某些共振主导区域,CP破坏程度高达 5.4%,显著性更是达到 6σ。

为什么重要?

这项突破的意义不仅在于首次发现重子系统中的CP破坏,更在于它为“新物理”的探索打开了一扇窗。当前,标准模型中的CKM机制虽能解释部分CP破坏,但远不足以说明宇宙中为何物质大于反物质。如果在重子中存在其他来源的对称性破坏,可能暗示还有未知的粒子或力尚未被发现。

此外,这项发现也表明,重子系统的衰变行为比介子系统更加复杂,涉及更多强子物理和干涉机制。这将促使理论物理学者重新审视与重子相关的CP对称性模型,并推动未来高精度实验进一步测定各种衰变通道中的不对称性。

展望未来

未来,LHCb实验与其升级版本将继续积累更大量的数据,同时其他对撞机(如超高亮度LHC)也将加入重子物理研究行列。通过更细致的角动量分析、多体衰变幅度分解以及结合散射数据的模型独立方法,科学家希望进一步揭示隐藏在这些粒子衰变背后的量子机制。

与此同时,这项工作为寻找宇宙物质起源提供了全新视角,也提醒我们:宇宙的不完美(即对称性破坏),也许正是万物存在的根本原因。