近年来,人工智能(AI)已从实验室走向大众生活,从手机上的语音助手,到自动驾驶汽车,再到 ChatGPT 这样的生成式模型,AI 的能力似乎在不断突破。但光鲜背后,存在一个难以忽视的问题——能耗。

据估算,训练一个超大规模的深度学习模型,其耗电量相当于一辆汽车整个生命周期的碳排放。这不仅在环境上带来负担,也在经济上形成瓶颈。传统计算机架构基于 冯·诺依曼模型:存储器与处理器分离,数据需要不断在二者之间搬运。这种“存算分离”方式在大规模并行任务中效率低下,能耗惊人。

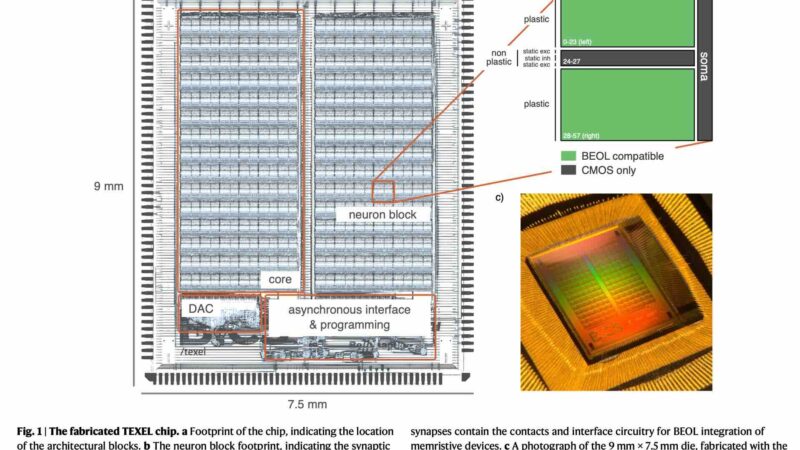

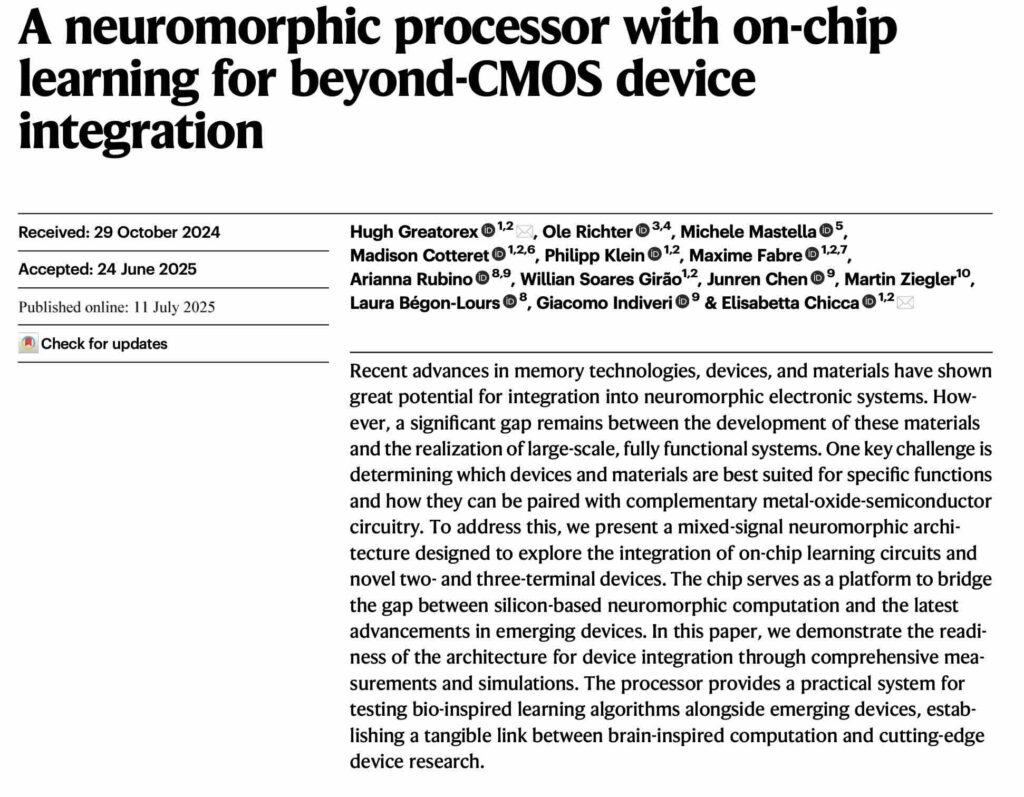

科学家们开始思考:能否跳出这一框架,寻找更接近大脑的解决方案?于是,类脑计算(neuromorphic computing) 成为一个新的研究方向。2025年7月11日Nature Communications 发表了一项来自德国、瑞士与法国科研团队的最新成果《A neuromorphic processor with on-chip learning for beyond-CMOS device integration》。一款名为 TEXEL 的类脑处理器,不仅能在芯片上实现实时学习,还能与新型忆阻器件无缝结合。该研究展示了类脑计算与新材料融合的可能性,为后 CMOS 时代的人工智能硬件开辟了一条新路径。

为什么要走向类脑?

人脑仅重约 1.4 千克,却能在 20 瓦左右的功率下完成高度复杂的视觉、语言与认知任务。相比之下,当今的超级计算机动辄消耗上百万瓦电力,仍无法完全模拟大脑的灵活性。

大脑高效的秘密在于 神经元与突触 的协作。神经元负责处理信息,而突触则调节信号传输强度,并且会根据经验动态变化,这被称为突触可塑性。这意味着学习并不需要外部大规模训练,而是在“边运行边适应”。

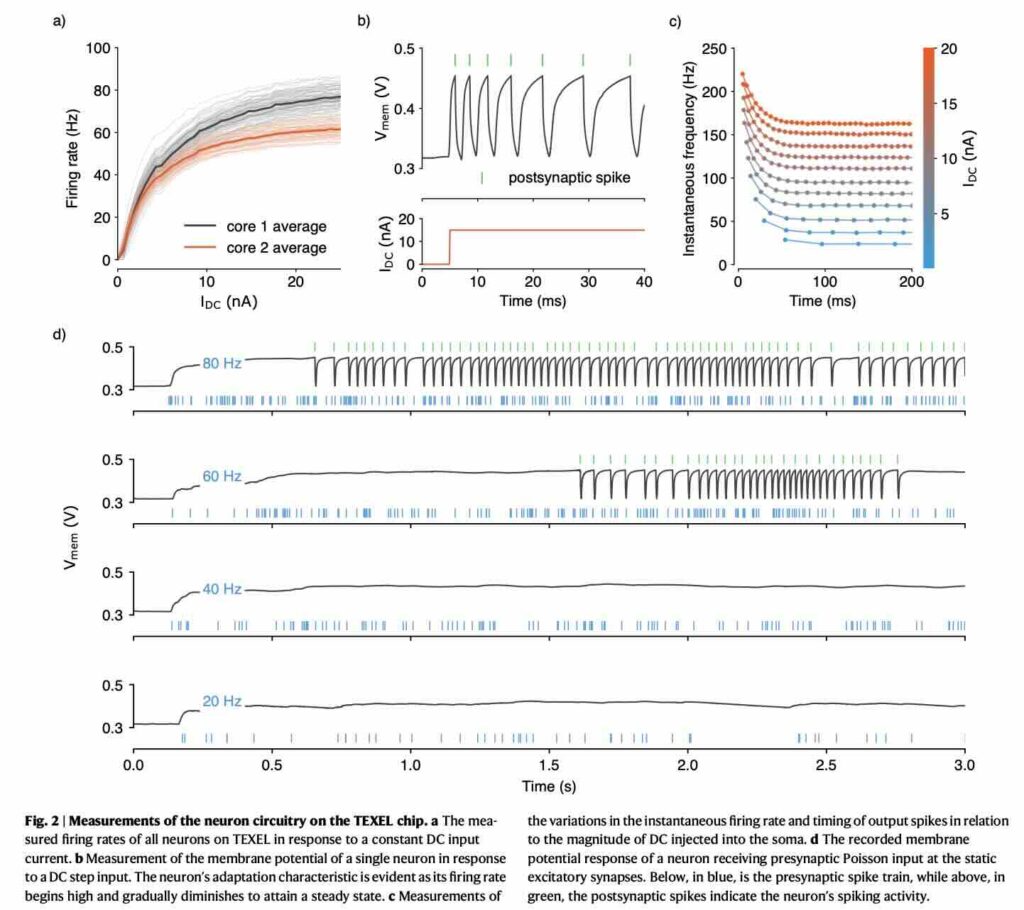

类脑计算的目标,就是模拟这种机制。通过在硬件上构建 脉冲神经网络(SNN),让电子电路像神经元一样通过脉冲传递信息,并像突触一样不断更新连接强度。

忆阻器——人工突触的希望

要想在电子电路中实现类脑学习,核心在于如何存储和更新突触权重。传统做法是用 CMOS 电路 来表示突触,但这需要大量晶体管,占用芯片面积,并且功耗高。

2008 年,惠普实验室正式提出了忆阻器(memristor) 概念。这是一类具备“记忆”特性的电子元件,其电阻会随着电流历史而改变。换句话说,它能“记住”信号的痕迹。

忆阻器的优势在于:存算一体 – 既能存储权重,又能直接参与计算,避免数据搬运。非易失性 – 断电后依然保持状态,类似于生物突触的“长期记忆”。高密度 – 器件微小,可在芯片上实现大规模集成。

然而,将忆阻器直接大规模应用到类脑芯片并不容易。不同材料、不同工艺制备的忆阻器性能差异巨大,稳定性、可靠性、可控性仍然是挑战。更重要的是,如何与 CMOS 电路无缝结合,形成一个完整的神经网络系统,一直是科研界的攻坚难题。

TEXEL 处理器的出现

为了解决这些问题,欧洲研究团队开发了 TEXEL(Trace-based EXtended plasticity in a neuromorphic Learning processor)芯片。它是一款混合信号类脑处理器,旨在搭建起“硅基 CMOS”与“新兴忆阻器件”之间的桥梁。

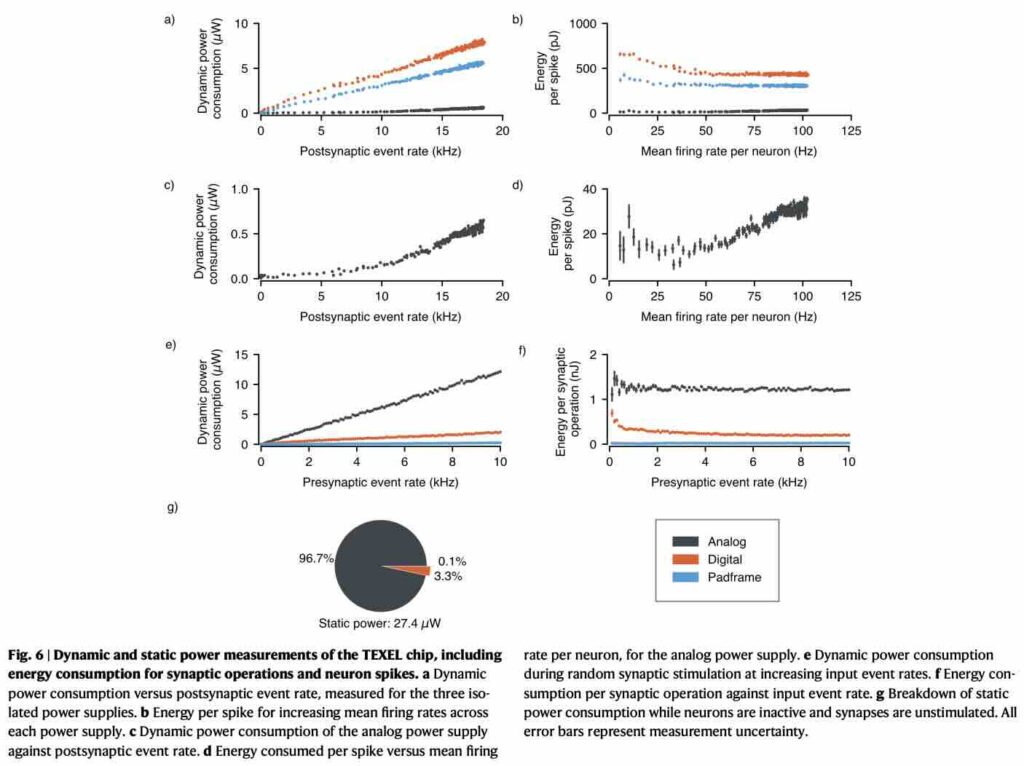

TEXEL 的核心特点包括:片上学习 – 传统类脑芯片往往需要外部计算机来更新突触权重,而 TEXEL 将学习电路直接集成在芯片上,实现“边运行、边学习”。差分归一化接口 – 忆阻器在长期使用中容易出现漂移和波动。TEXEL 引入了差分归一化电路,将一对忆阻器组合使用,从而抵消误差,使权重读取更稳定。灵活兼容性 – 无论是常见的双端忆阻器,还是铁电场效应晶体管(FeFET)等三端器件,TEXEL 都能支持。这让它成为一个面向未来材料研究的“开放平台”。低功耗 – TEXEL 的电路工作在亚阈值区间,并采用事件驱动的脉冲机制。芯片的静态功耗仅为 27 微瓦,比一只 LED 灯泡的能耗低出十万倍。

在设计上,研究团队更注重 通用性与实验验证,而非单一指标的极限优化。它的目标,是为忆阻器与 CMOS 的大规模集成提供一个真实的测试平台。

让芯片“学会学习”

那么,TEXEL 到底能学什么?研究人员在芯片上验证了多种学习机制,包括:

脉冲时序依赖可塑性(STDP):前、后神经元的脉冲时间差决定突触增强还是减弱,类似大脑中“同时激活则连接更紧密”的规则。

脉冲频率依赖可塑性(SRDP):突触变化取决于脉冲发放频率,更适合模式识别和信号累计。

更进一步,他们让 TEXEL 执行了一个语义推理任务,采用 向量-符号体系(VSA) 的方法。比如,“交通工具”与“颜色”分别被编码成高维向量,再叠加成一个集合。随后,芯片需要判断“颜色 cyan 是否属于交通工具集合”。

令人惊喜的是,TEXEL 成功完成了这一任务。虽然规模有限(仅 80 个神经元),但这已展示了类脑芯片向语义计算迈进的潜力。

与其他研究的比较

在国际范围内,已有多个团队尝试开发类脑芯片,例如:IBM 的 TrueNorth(100 万神经元,但无片上学习);Intel 的 Loihi(支持可编程学习规则);欧洲人脑计划中的 BrainScaleS(采用模拟电路加速仿真)。

与这些芯片相比,TEXEL 的独特之处在于:它不是追求规模的最大化,而是追求 “器件-电路-系统”的结合。换句话说,它是一座实验桥梁,更关注如何把忆阻器等新器件真正集成到一个可运行的系统中。

这正是当前研究的关键短板:学术界已提出无数新型忆阻器,但大多数停留在实验室层面,缺乏系统验证。TEXEL 为它们提供了一个真实的“试炼场”。

未来展望

TEXEL 的意义,不仅仅是展示一块新芯片,而是开辟了一条新路径:

推动新材料走向应用 – 许多忆阻器材料(如氧化物、铁电薄膜)各有优势,但也存在工艺限制。TEXEL 提供了一个测试平台,可以在真实电路背景下评估它们的性能。

加速类脑芯片的落地 – 随着 AI 模型越来越庞大,传统 GPU 的能耗已难以支撑。类脑芯片若能真正与新型器件结合,将大幅降低能耗,有望成为下一代 AI 硬件的主力。

应用场景广阔 – 在医疗领域,低功耗类脑芯片可用于植入式神经接口或长期监测设备;在物联网中,它们可嵌入传感器,实现实时数据处理与自适应学习;在自动驾驶与机器人中,类脑芯片能在毫瓦级功耗下实现复杂决策。

长远意义 – 更令人期待的是,这类研究或许能帮助我们更好地理解人脑本身。通过硬件模拟大脑机制,科学家也在反向获得对神经科学的新见解。

迈向电子大脑

从冯·诺依曼架构到类脑计算,人类正在经历一次计算范式的转变。TEXEL 芯片的出现,并不意味着难题已被完全解决,但它提供了一种全新的思路:通过平台化设计,让材料科学与计算架构携手前进。

或许在未来的某一天,我们身边的电子设备中都将嵌入类似的类脑处理器——它们不仅能计算,还能学习与适应,像大脑一样聪明,却比大脑更稳定。

这条道路注定漫长,但 TEXEL 已经让我们看见了那一丝未来的曙光。