四十年前,科学家首次发现人类活动正导致地球上空的臭氧层严重破坏。今天,当我们抬头望向天空时,那曾经令人担忧的“臭氧洞”正在逐步愈合。这一成果不仅归功于科学家的发现,更得益于全球罕见的紧密合作。《蒙特利尔议定书》的成功实施,为应对全球环境危机提供了宝贵的范例。美国自然杂志发表了评论文章《Do look up: how science and international cooperation closed the ozone hole》让我们有机会再次回顾这一段伴随我们的记忆。

一次意外的发现,引发全球警觉

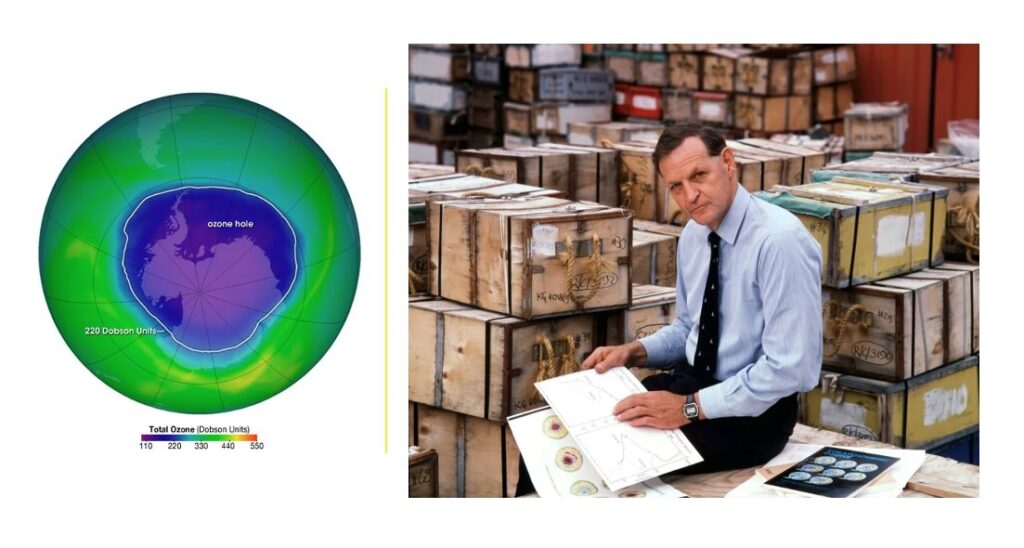

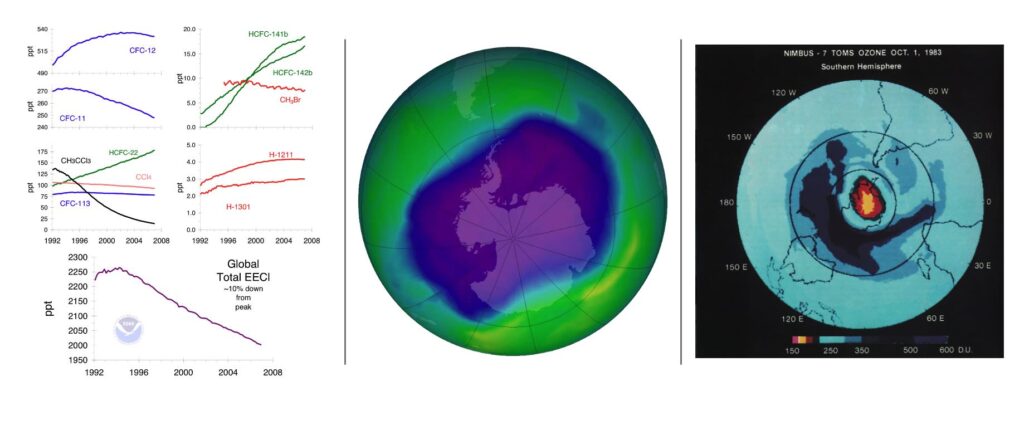

1985年,英国南极调查局的科学家乔·法曼(Joe Farman)及其团队,在南极上空发现臭氧浓度急剧下降。这一“臭氧洞”的出现,证实了此前人们对氯氟烃(CFCs)危害的猜测。这些常用于喷雾剂、冰箱、空调的化学物质,在高空中会分解出氯原子,进而破坏臭氧分子,削弱地球对紫外线的屏障。

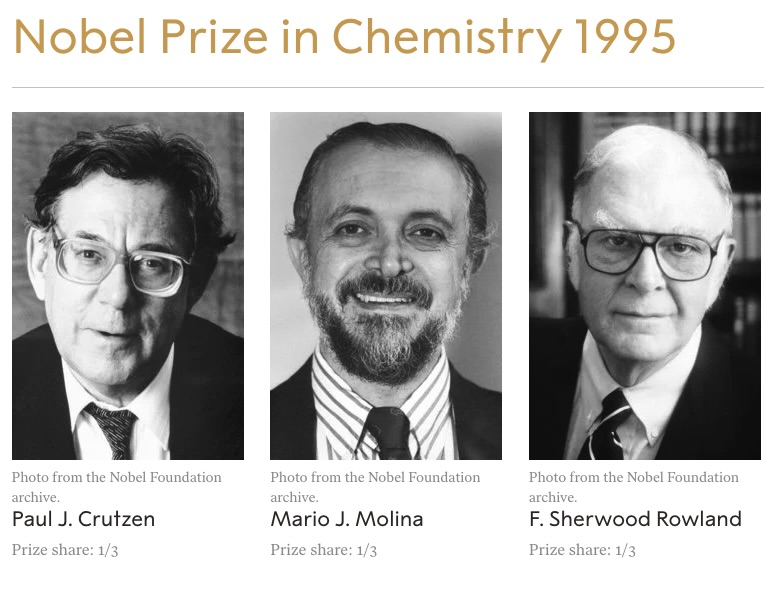

更早在1974年,诺贝尔奖获得者化学家马里奥·莫利纳(Mario Molina)与谢伍德·罗兰(Sherwood Rowland)指出氯氟烃(CFCs)对平流层臭氧的危害。他们的研究建立在早期学者如詹姆斯·洛夫洛克(James Lovelock)等人的基础之上。洛夫洛克发明了一种电子捕获检测器,使得检测大气中极低浓度的化学物质成为可能。莫利纳与罗兰指出,CFCs虽然稳定、惰性强(因此被工业广泛采用),但在地球高空会分解,释放出氯原子,这些氯原子会破坏臭氧分子。然而,直到法曼的实地观测结果公布,全球才真正意识到问题的紧迫性。

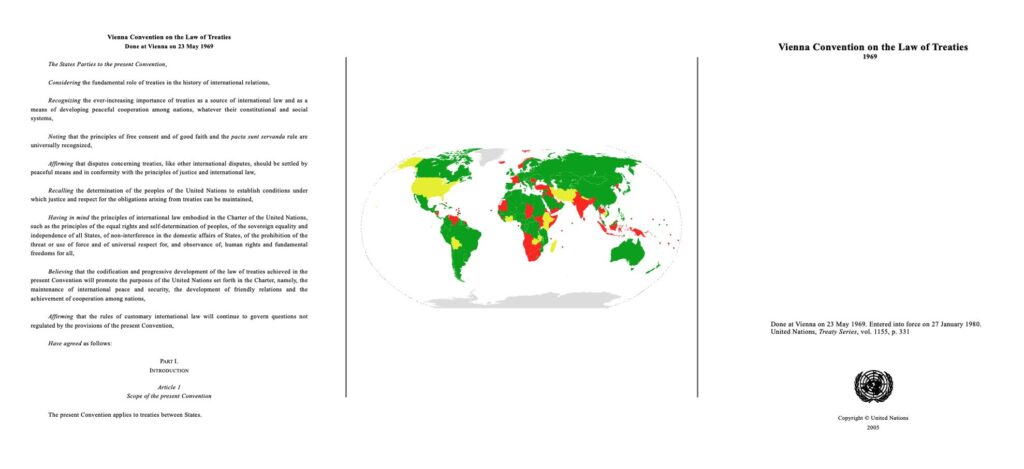

当时,全球的环保意识与环境法规正在迅速上升。1978年,美国率先禁止在喷雾罐中使用CFCs。各国政府随后开始商讨阻止臭氧层破坏的集体应对方案。就在法曼团队发表研究成果前几周,1985年3月,超过20个国家签署了《维也纳保护臭氧层公约》,呼吁各国“在可行最大限度内”控制臭氧消耗物质(ODS)的排放,并开启后续具有法律约束力协议的谈判。

从警告到行动:《蒙特利尔议定书》的诞生

就在法曼团队论文发表前不久,已有20多个国家签署了《维也纳公约 Vienna Convention on the Law of Treaties》,承诺控制臭氧消耗物(ODS)的排放。

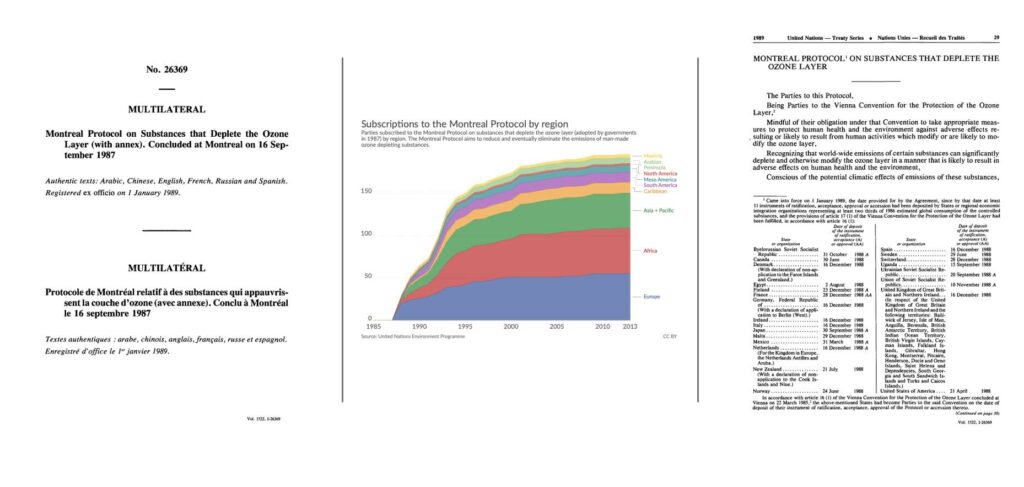

1987年,《蒙特利尔议定书 Montreal Protocol》正式出台,成为首个具有法律约束力的全球环境协议。各国承诺在1999年前,将主要CFCs的生产和使用量减少至1986年水平的一半。

协议采用了“循序渐进”的策略:以温和起步,边实施边评估,逐步扩大减排范围。更重要的是,协议设立了资金机制,发达国家为发展中国家提供技术与财政支持,帮助其同步淘汰ODS。这种“共同但有区别的责任”机制,奠定了全球合作的基础。

在蒙特利尔议定书出台后的几年,中国也拍摄了第一部真正以环保主题为故事内容的科幻电影《大气层消失》唤起了很多人对于环境保护的认识。

成果显著:臭氧层正在恢复

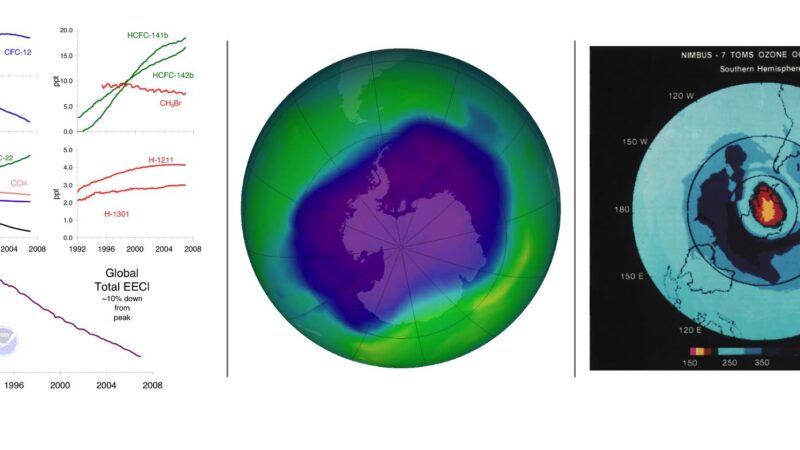

根据最新数据,截至2024年,全球ODS排放量较1989年高峰期下降了99%。如果各国继续履约,臭氧层有望在本世纪中叶恢复至1980年前的水平。

这一成功不仅改善了人类健康和生态系统,也验证了全球协作的力量。《蒙特利尔议定书》被广泛认为是史上最成功的环境条约之一。

反观气候议题:为何更难?

尽管气候变化问题同样紧迫,国际社会在应对上却步履蹒跚。两者的差异,首先在于问题复杂程度。ODS的使用相对集中,替代品易于开发;而化石燃料则深嵌于现代经济的方方面面,取代成本高昂、路径漫长。

麻省理工学院大气科学家苏珊·所罗门指出,1980年代全球CFC工厂总估值约10亿美元,而目前全球的化石能源基础设施价值高达40万亿美元。更何况,长期以来,化石能源产业还积极阻碍气候科学的传播,削弱公众共识与政策推动。

启示:科学与信任是关键

尽管挑战重重,《蒙特利尔议定书》仍为当今环境治理提供了三点核心启示:

- 科学为基础:政策制定必须建立在透明、可信的科学评估之上。

- 信任为纽带:只有各国之间建立基本互信,协作机制才能发挥作用。

- 机制需灵活:渐进式目标、动态调整与资金支持相结合,有助于不同发展阶段国家共同推进。

事实上,《蒙特利尔议定书》的模式也为《巴黎协定》等气候条约提供了借鉴:鼓励各国“量力而行”,逐步提升减排目标,并为发展中国家提供气候融资支持。

写在最后:希望仍在前方

当前,全球正面临塑料污染、生物多样性丧失、气候变暖等一系列交织危机。臭氧层的“修复之路”提醒我们:科学与国际合作仍是最强大的武器。只要全球秉持科学精神、坚持公平原则、重建信任机制,我们依然有能力应对未来的环境挑战。

正如《蒙特利尔议定书》所证明的——即使身处一个分裂的世界,只要团结一致,奇迹就能发生。