在化学和材料科学中,“原子带多少电荷”这一问题看似简单,却一直没有直接、通用的实验答案。化学家们常常需要借助量子化学计算来推断分子中各个原子的部分电荷分布,从而理解分子为何具有特定的反应性、稳定性和功能。然而,这种推断缺乏实验上的普适验证。

最近,苏黎世联邦理工学院与维也纳大学等机构的研究团队提出了一种新方法——离子散射因子建模(iSFAC),通过电子衍射实验即可直接获得晶体中各个原子的部分电荷。该成果发表于自然杂志《Experimental determination of partial charges with electron diffraction》,被认为是化学结构解析领域的重要突破。

为什么部分电荷重要?

化学键的强弱、极性和断裂方式,都与分子中电子的分布息息相关。一个分子的氨基团是供电子还是吸电子?羧酸基团的电荷是否会随着环境变化?这些细节决定了分子的反应活性。

在传统晶体学研究中,科学家们常用 X 射线衍射来解析分子结构,但 X 射线对电子分布并不敏感,只能准确告诉我们“原子在哪里”,却无法揭示“电荷如何分布”。相比之下,电子自身带电,因而电子衍射与晶体的电荷分布有天然的强相互作用,为直接探测部分电荷提供了可能。

iSFAC 方法的原理

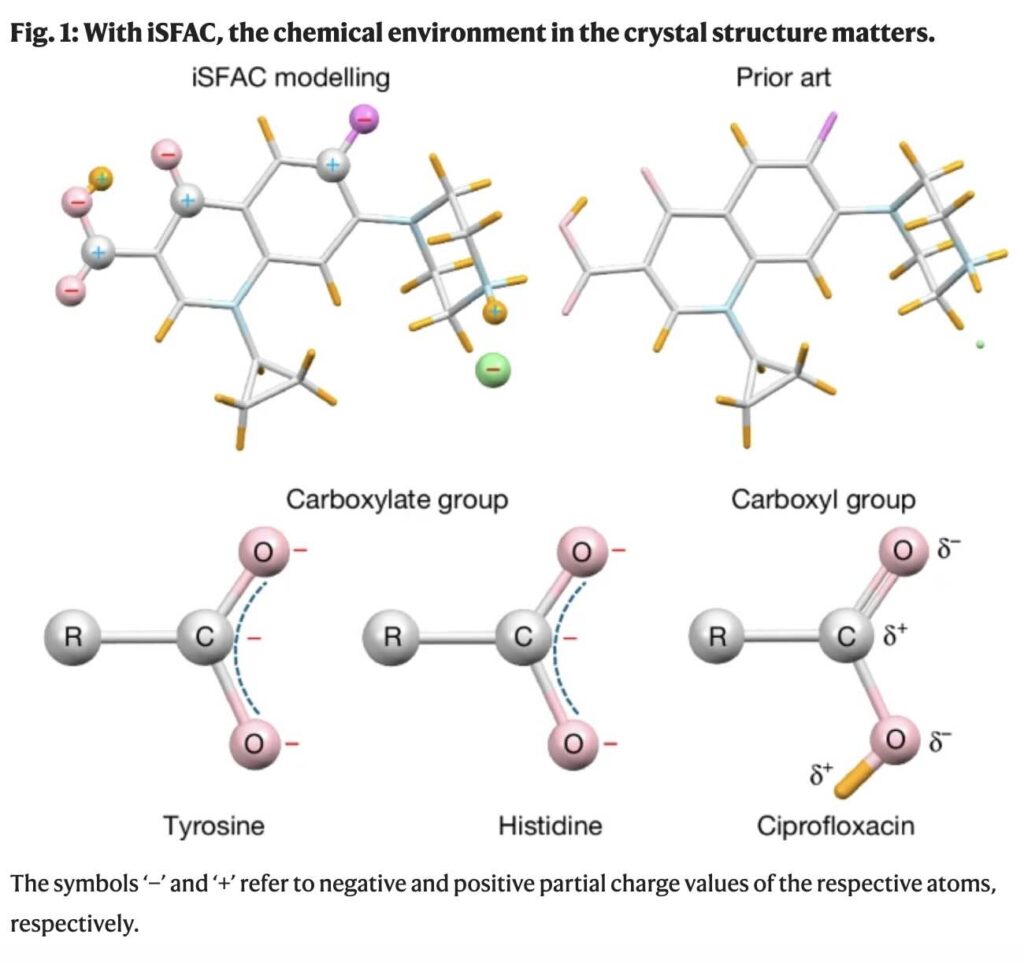

在电子晶体学中,原子通常由 9 个参数来描述,包括坐标和热振动参数,而散射因子则被固定为“中性原子”。iSFAC 方法在此基础上,为每个原子引入一个新参数:部分电荷值。

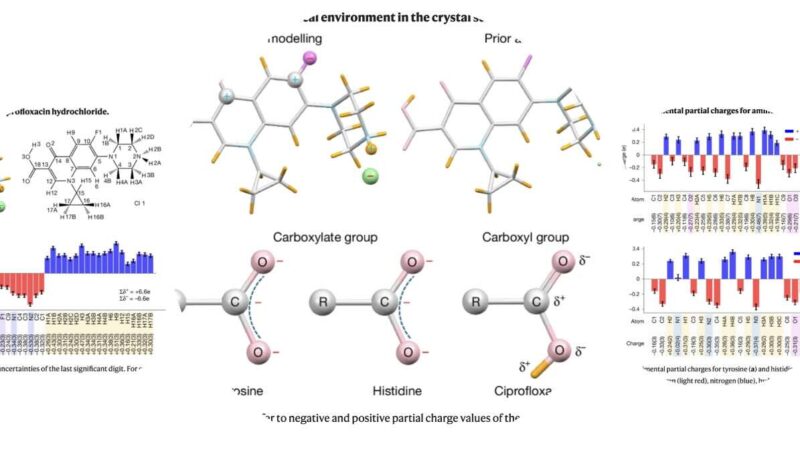

具体而言,原子的散射因子被建模为“中性原子”与“离子态原子”散射因子的线性组合。拟合得到的组合比例,正好对应该原子的部分电荷。由于公式基于物理原理(Mott–Bethe 公式),因此结果落在绝对电荷尺度上,而不仅是相对趋势。

换句话说,iSFAC 不仅能告诉你某个氧原子“电子较多”,还能定量地说出它是 −0.3 个电子,而相邻的氢原子则可能是 +0.3 个电子。

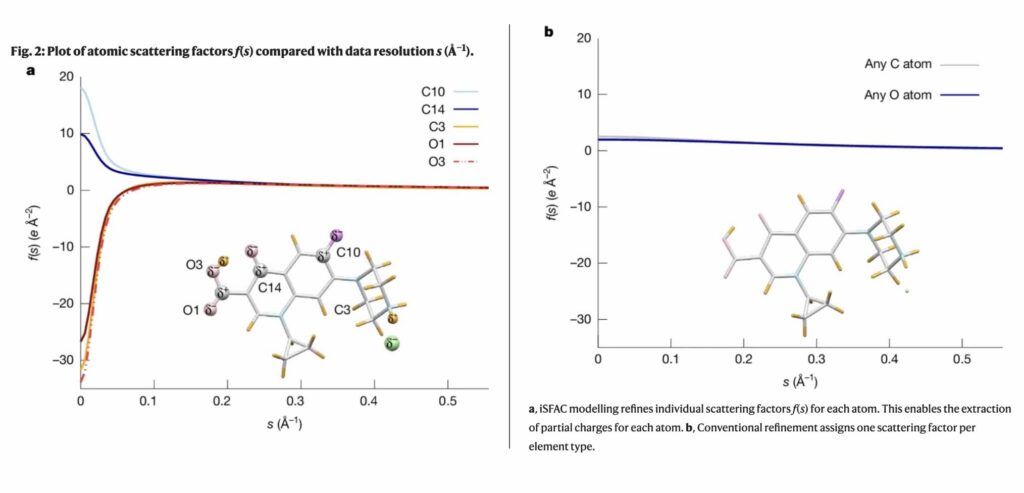

从抗生素到氨基酸:实验验证

研究团队用多个实例展示了 iSFAC 的能力。

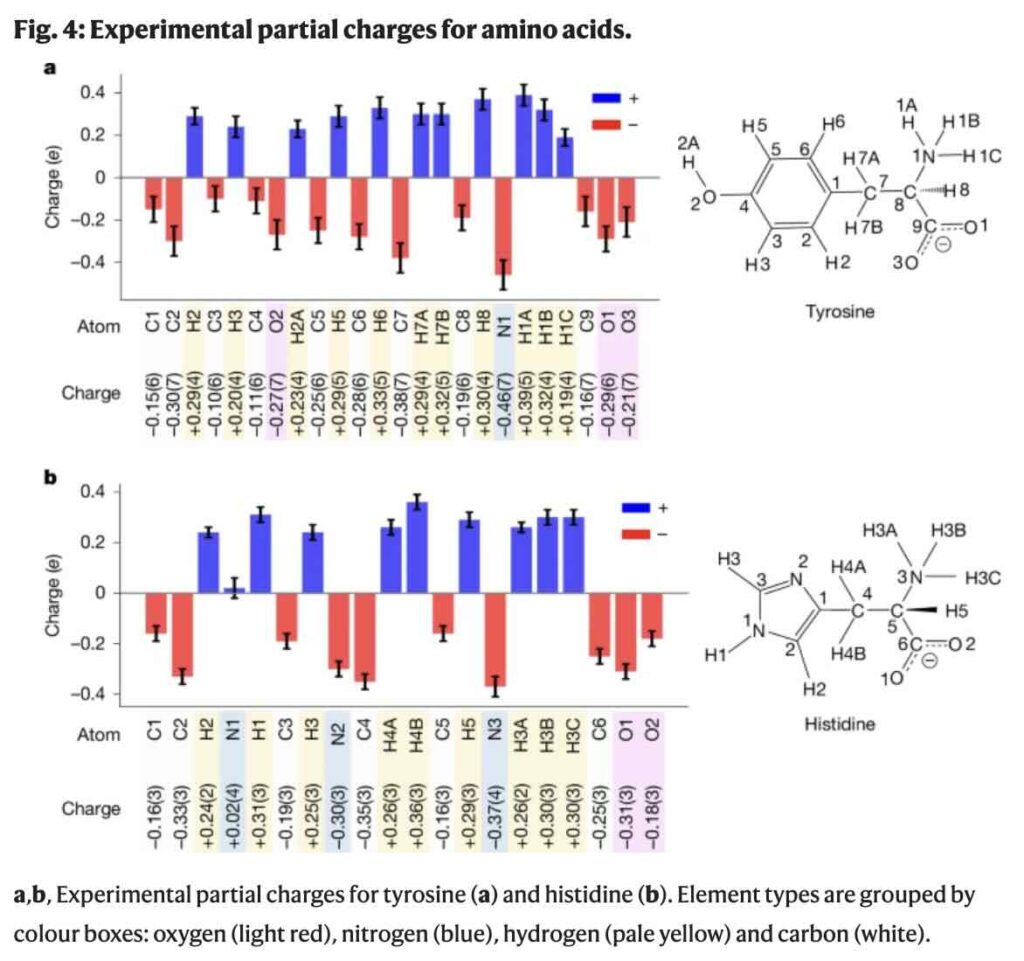

在抗生素 环丙沙星中,羧酸基团(–COOH)的碳原子带正电(+0.11e),与经典化学认知一致;而在氨基酸 酪氨酸和 组氨酸中,羧酸根(–COO⁻)的碳原子则带负电(约 −0.2e),因为电子在两个氧原子间离域。

这种差异正是羧酸与羧酸根在化学反应性上的根本区别,也是药物作用机制和蛋白质结构稳定性的关键因素。

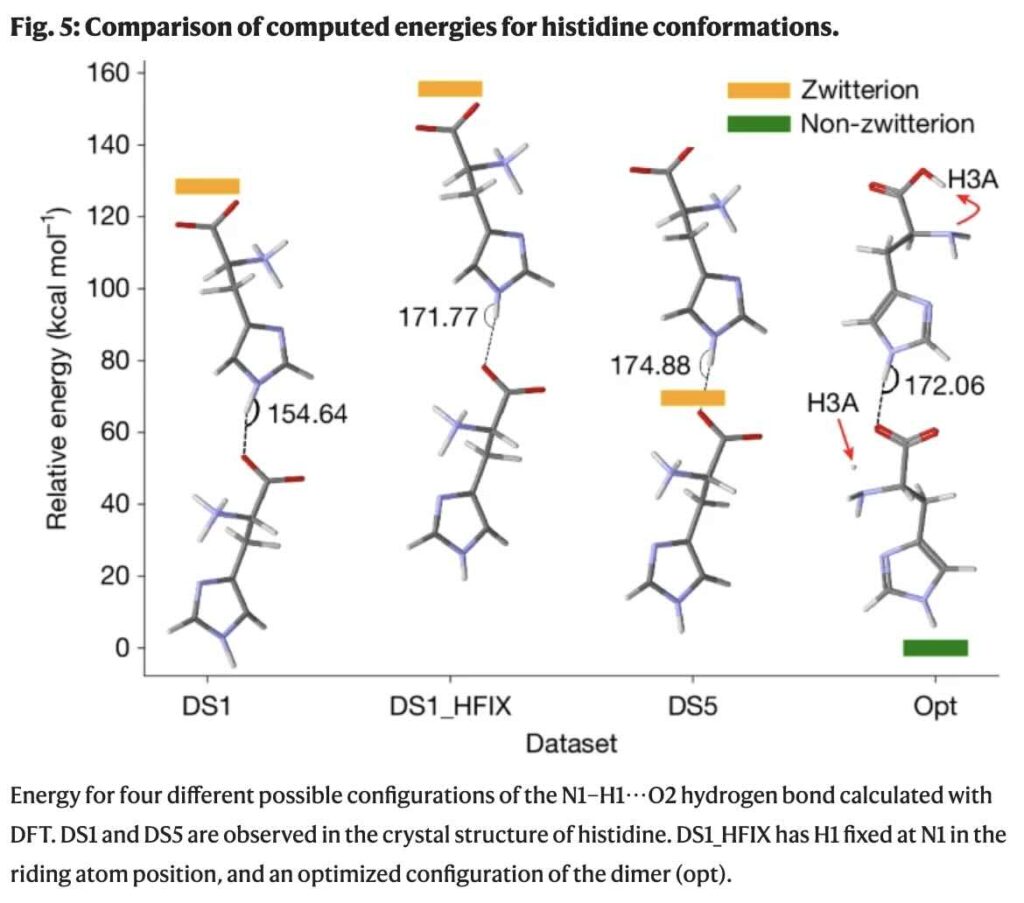

更有趣的是,iSFAC 还能解析氢键的细微差别。在组氨酸晶体中,研究人员观察到两种不同的氢键构型:直线型氢键与弯曲型氢键。两者的能量差别超过 50 千卡/摩尔,显著影响晶体的稳定性。这种构型差异在传统晶体学中难以捕捉,但在 iSFAC 的电荷分布图中却一目了然。

无机材料的“电荷地图”

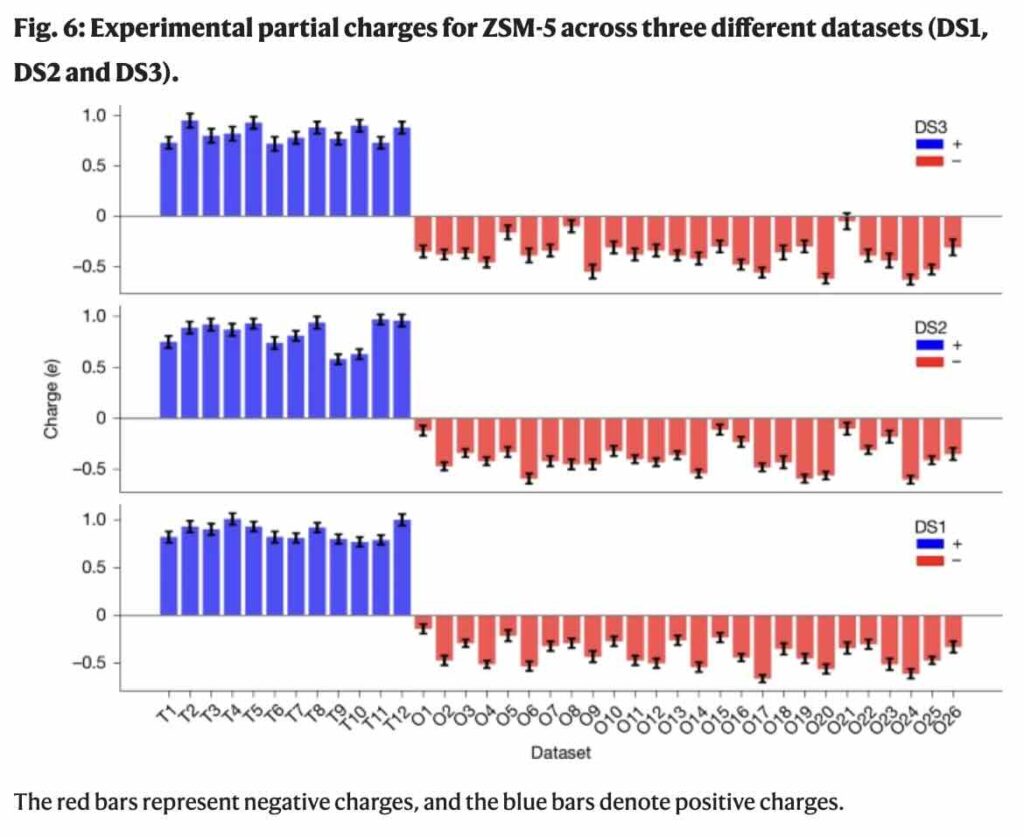

iSFAC 方法同样适用于无机化合物。研究团队选择了工业催化剂常用的 ZSM-5 分子筛 作为样例。结果显示,硅/铝位点普遍带正电,而氧原子则带负电,清晰地刻画了材料骨架中的电荷分布。

更重要的是,结果对分辨率和晶体厚度并不敏感。只要分辨率优于 1 Å,实验电荷值就非常稳定。这意味着 iSFAC 可以应用于常见的实验条件,而不是只能依赖极端高质量的晶体。

与量子化学的对比

为了验证结果,研究团队将实验电荷与多种量子化学模型进行了比较,包括 Mulliken、Hirshfeld、CM5 等。结果表明,iSFAC 与 Hirshfeld 电荷的相关性最高,皮尔逊相关系数达到 0.8 以上。

这说明 iSFAC 不仅是一个实验工具,更是连接实验与理论的桥梁,能为计算化学模型的验证与改进提供坚实的数据基础。

意义与展望

iSFAC 的提出,标志着化学家终于有了一种通用的实验方法,可以直接观察分子和材料中的部分电荷。它的意义在于:为化学反应机制研究提供实验支撑;有助于新药分子的设计和作用机理分析;推动催化剂和功能材料的开发;与量子化学计算形成互补,建立实验–理论的统一框架。

未来,随着冷冻电子显微镜技术和新型探测器的发展,iSFAC 的精度有望进一步提高。届时,我们或许可以像绘制地图一样,为越来越复杂的分子和材料绘制出精确的“电荷地形图”。