在碳中和目标的推动下,氢能源被广泛视为未来清洁能源体系的关键一环。它燃烧产物仅为水,具有零碳排放、高能量密度、多用途等优势,尤其在工业减碳、交通运输以及可再生能源储能等场景中前景广阔。然而,理想的光环难掩现实的难题,氢能源在“降本增效”方面始终步履维艰。从制备、储运、加注到终端利用,每个环节都埋藏着巨大的成本壁垒和技术挑战。

制氢技术瓶颈:绿氢的“高门槛”

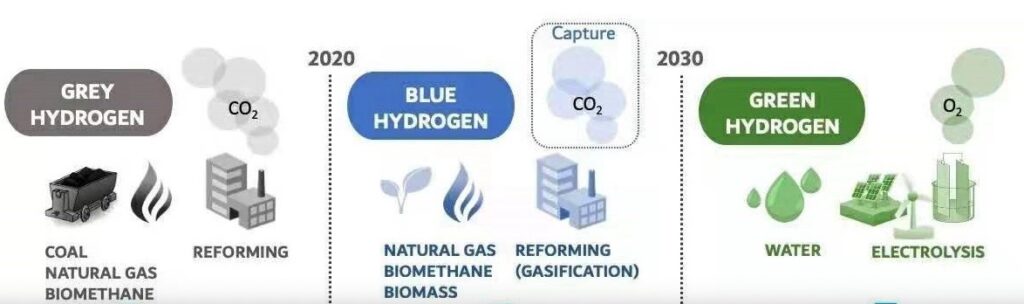

氢能源的起点是制氢。当前主要的制氢路径包括:

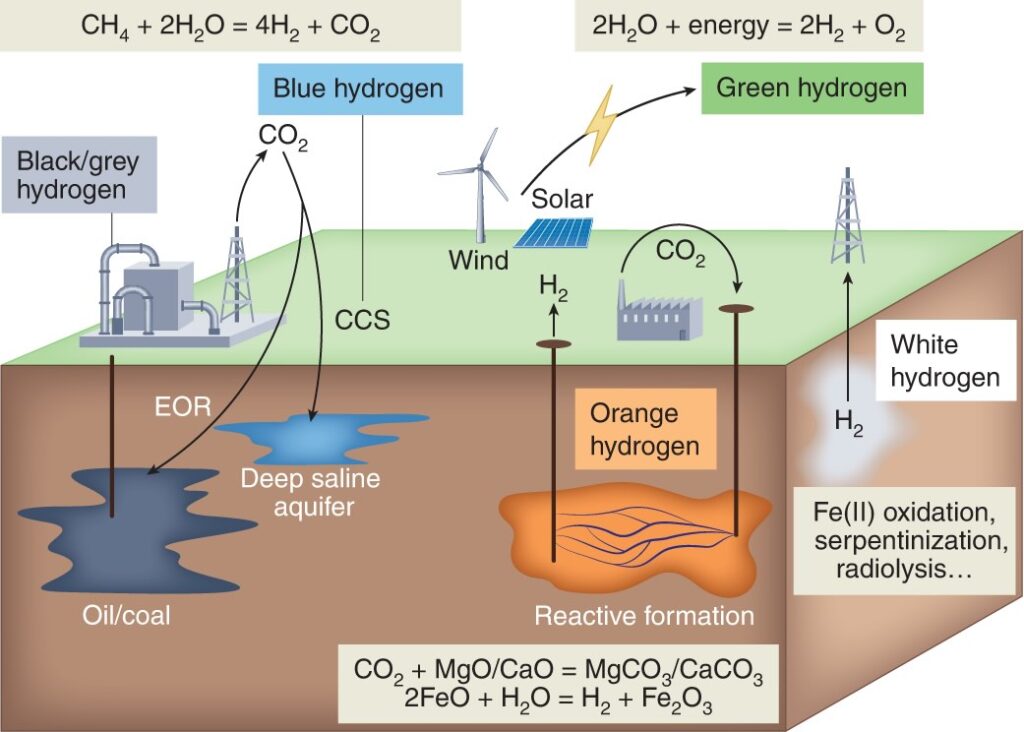

- 化石燃料重整制氢(灰氢):以天然气为原料,通过高温水蒸气重整(SMR)方式反应生成氢气,其成本约为 10–15 元/千克(按中国当前天然气价格)。但该过程每制取 1 千克氢会释放 9–12 千克二氧化碳,无法满足低碳发展的要求。

- 蓝氢:在灰氢基础上加装碳捕集与封存(CCUS)装置,捕获制氢过程中产生的 CO₂。尽管碳排放减少,但CCUS装置成本高、能耗大,目前捕集率难以长期稳定达到90%以上。

- 绿氢:使用可再生能源(如光伏或风能)通过电解水制氢,是实现“真正清洁氢能”的路径。然而,目前碱性水电解(AWE)与质子交换膜(PEM)电解这两种主流技术尚未成熟到商业化普及。

目前,中国绿氢制氢成本普遍在 25–35元/千克,其中电价占据成本结构的 60% 以上,电解槽系统设备(BOP+堆)占比约 30%。电解槽设备依赖进口、价格昂贵(PEM系统售价在1,500–2,000美元/kW),是制约绿氢降本的核心难题之一。

2022年10月3日美国自然杂志子刊自然地球科学《Nature Geoscience》刊文《Orange hydrogen is the new green》系统阐述了天然氢(也称“橙氢”)作为清洁能源的巨大潜力。文章指出,天然氢源于地壳中岩石-水反应或地质裂解,蕴藏量丰富,碳足迹极低,开采成本可能远低于“绿氢”。这种氢能源不仅可降低能源转型成本,还能减缓对稀缺材料的依赖。文章呼吁将天然氢列为研究重点,并制定相关政策以推动其商业化发展。

储运难题:技术高门槛 + 成本高企

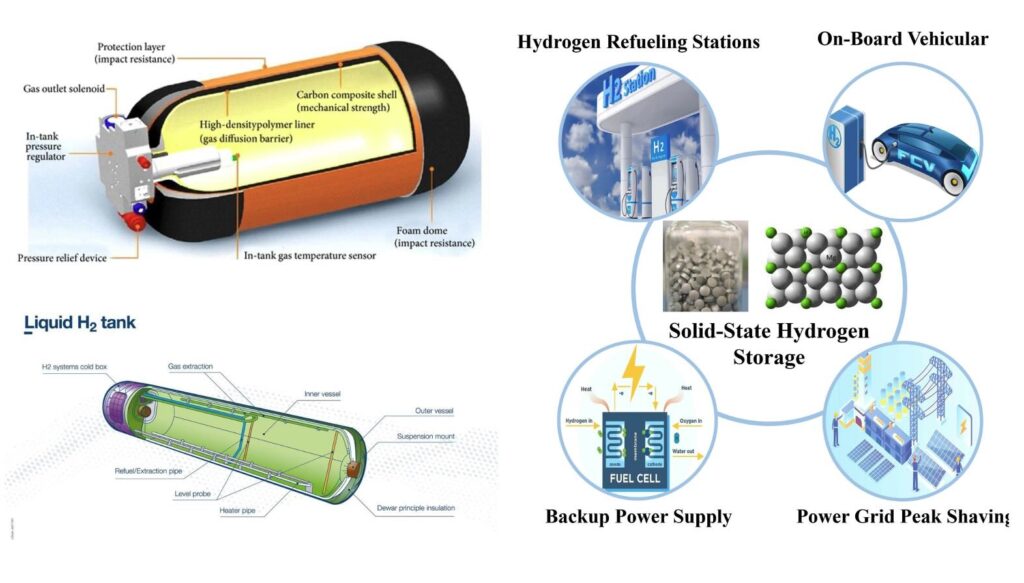

氢的物理化学特性给储运环节带来极大挑战。氢气密度极低,常温常压下的能量密度仅为 0.01 kWh/L,而汽油为 8.9 kWh/L,因此必须通过压缩、液化或吸附等方式提高储氢效率。

高压气态储氢(CGH2):当前主流方式为350bar或700bar高压储氢。用于汽车的IV型储氢瓶由碳纤维复合材料制成,单个气瓶成本在 3,000–5,000元/kg H₂。储运系统还需配置压缩机、冷却系统、安全阀等设备,综合储氢成本可达 10–15元/kg H₂。

液态储氢(LH2):需将氢冷却至 -253℃,能耗高(液化能耗约占氢气能量的 30–40%),设备要求苛刻(超低温材料、绝热罐体)。目前主要用于航天和军工,商业化难度大。

固态储氢(Solid-state Hydrogen Storage,金属氢化物):储氢密度高,安全性好,但吸放氢速率慢、材料成本高(如镁基合金、钠铝合金等),尚未大规模商业化。

运输方面,氢气输送常采用管道输送或拖车运输。但由于氢分子直径小、易渗透、对金属材料有脆化作用,传统天然气管网不能直接用于输氢,需大量改造或新建。此外,拖车单次运输量小(350kg–500kg),单公斤运输成本达 4–8元/kg,极大制约了大规模氢能经济性。

加氢基础设施建设成本高、进展慢

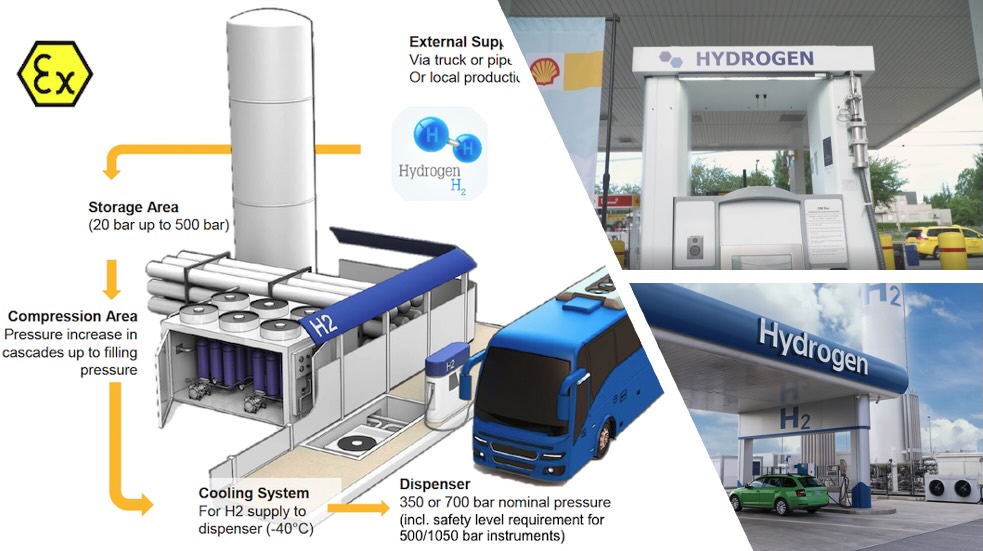

氢能源在交通领域的推广亟需完善的加氢网络。相比充电桩或加油站,加氢站(hydrogen fueling station)的技术复杂度和安全要求更高,涉及高压气体存储、高流速加注、安全防爆区建设等,设备国产化率仍然不高。

按中国标准建设一座日加注能力为500kg的加氢站,综合投资为 800万至1500万元人民币,远高于同规模的充电站或加油站。且由于站址审批难、城市燃气接入门槛高,实际建成速度远落后于电动汽车充电基础设施。

截止2024年底,全国建成加氢站不足400座,而同期充电桩数量已超800万个,形成鲜明对比。这使得氢燃料电池汽车推广陷入“车少—站少”的恶性循环。

终端利用成本偏高,产业生态尚未健全

氢燃料电池系统成本居高不下:氢燃料电池汽车核心部件为电堆,其成本结构中约 40% 来自催化剂(主要为铂),目前平均单车电堆成本在 3000–5000元/kW。相比之下,锂电池成本已降至 800元/kWh 以下,形成较大差距。

运行维护成本高:氢燃料电池汽车在实际运营中面临燃料价格高、耐久性有限(寿命一般为3000–5000小时)、维修技术尚未普及等问题。运营单位多依赖政策补贴维持收支平衡。

氢能降本是一场“系统战”。氢能源的降本不是靠单一技术突破就能实现的,而是一场横跨制取、存储、运输、加注、利用多个环节的“系统工程”。从“昂贵的理想”走向“可负担的现实”还有一段很长的路要走。