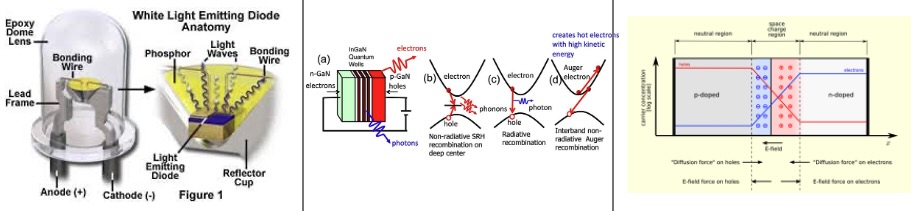

发光二极管(LED, Light Emitting Diode)是一种利用半导体材料中的电致发光现象发光的器件。其核心是P-N结结构。当一个合适电压加在P-N结两端时,电子从N区流向P区,与空穴复合。在特定材料【直接带隙半导体材料GaAs(砷化镓)、GaN(氮化镓)】中,这种复合会释放出光子,即我们看到的光。这个过程称为辐射复合(Radiative Recombination)。

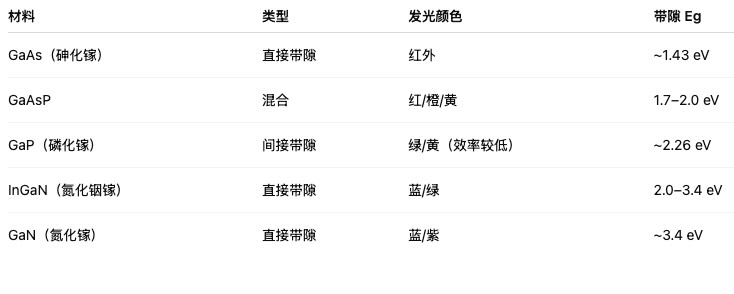

发出的光的波长(即颜色)取决于半导体材料的带隙能量(Bandgap)。【GaAs(砷化镓)→ 红外】 | 【GaP(磷化镓)→ 红光/绿光】 | 【GaN(氮化镓)→ 蓝光/紫光】。这种直接带隙半导体材料是LED发光效率高的关键。

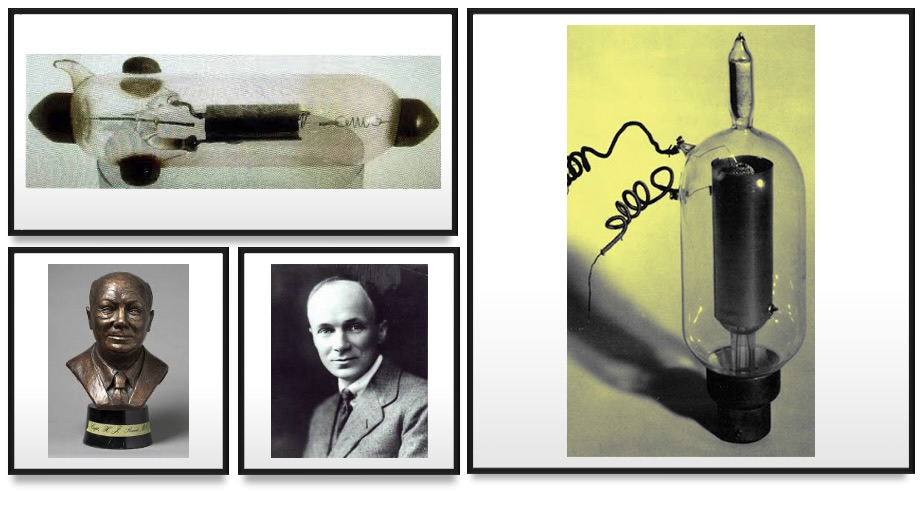

早期探索阶段(1907–1960):电致发光的偶然发现

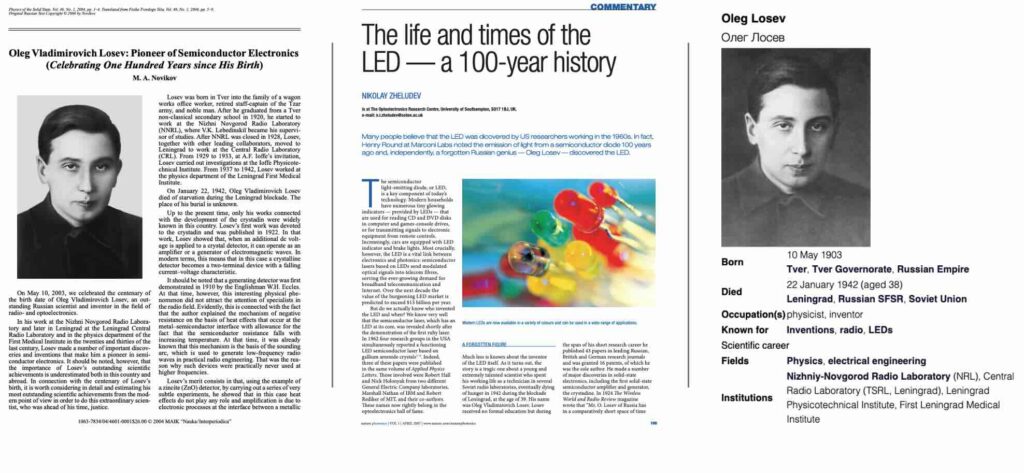

发光二极管的物理基础可以追溯到1907年,当时英国科学家Henry Joseph Round在用碳化硅进行晶体二极管实验时,偶然观察到电致发光。这种现象虽新颖,但由于当时半导体物理尚不成熟,未能引起广泛关注。

1927年,苏联物理学家Oleg Losev进行了更系统的研究,他在多个晶体中观察到了光发射,甚至发表了数篇论文,提出了二极管可以发光的原理,但因缺乏合适材料和技术支持,成果没有实际应用。

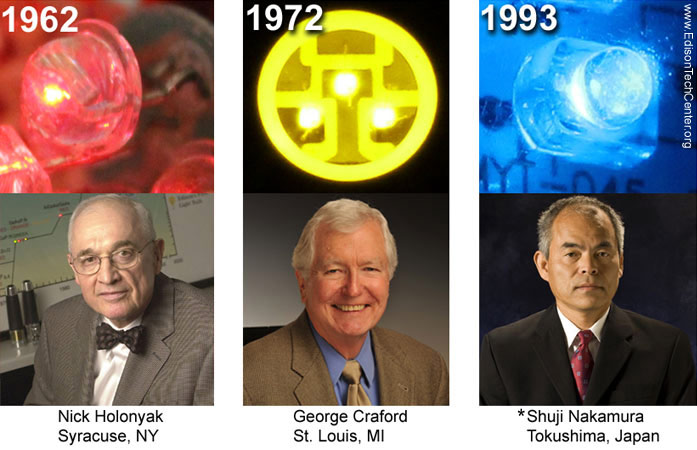

实用化起点(1960s):红光LED的诞生

直到1962年,美国通用电气公司(GE)的工程师Nick Holonyak Jr. 发明了第一颗能发出可见红光的LED,使用材料为GaAsP(砷化镓磷),标志着LED从理论走向实际应用。

虽然亮度不高,但这种器件开启了LED在电子指示、信号灯等低功率应用中的广泛用途。在这一阶段,LED仍属高成本、低亮度的专业器件。

颜色扩展阶段(1970s–1980s):绿光与黄光的开发

随着材料科学的发展,研究者通过调整GaAs与GaP的比例,开发出了可以发出绿色和黄色的LED,尽管亮度仍然有限。值得纪念的是美国爱荷华州的George Craford于1972年发明了第一颗能发出可见黄光的LED。这一阶段,LED主要用于手表、计算器显示、仪器面板等场景中。

这时候的LED多为单色、低效率,广泛用于消费电子,取代了白炽灯作为指示灯。

技术飞跃(1990s):蓝光与白光的实现

LED发展历史上的重大突破出现在1993年。日本科学家中村修二(Shuji Nakamura)开发出第一颗高亮度蓝光LED,材料为氮化镓(GaN)。由于蓝光波长较短(高能),其制造难度远超红绿LED。

蓝光的突破带来了三基色合成白光的可能(即:红、绿、蓝三色混合,蓝光激发荧光粉产生黄光,再与蓝光混合得到白光)。这使LED从“指示器”跨入了“光源”领域,开启了照明革命的大门。

产业化与普及(2000s–2020s):LED照明与显示大爆发

2000年代,随着LED芯片制造成本降低、光效提升,LED被广泛用于:居家与商业照明(替代白炽灯、节能灯)、手机、电视、笔记本电脑等的背光源、室外显示屏与交通信号灯、汽车前大灯、仪表盘。

同时,LED具备低功耗、长寿命、抗震动、小型化等优势,成为绿色照明的代表。LED光效从早期的几十流明/瓦跃升至如今的200+流明/瓦,能源效率大幅提高。

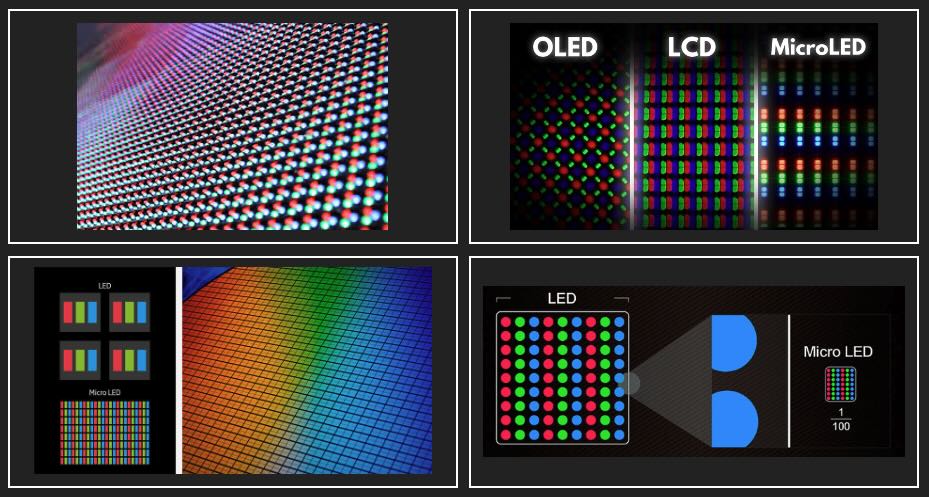

未来趋势:智能化与新型显示技术

现代LED已从传统照明走向更高端方向:Micro-LED与Mini-LED:微型LED技术可实现像素级别控制,已在高端电视与AR/VR设备中应用。QLED(量子点LED):结合量子点材料提升色彩饱和度与发光效率。有机发光二极管(OLED):虽然不同于传统无机LED,但在显示领域提供柔性与自发光优势。智能LED照明:与物联网(IoT)结合,实现调光调色、节能控制、环境感知等功能。同时,科研仍在继续开发更高效、无稀土、环保型材料。

发光二极管的发展,是一个融合物理学、材料科学、电子工程与工业设计的跨学科成就。从最初微弱的红光,到今天点亮整个城市乃至屏幕世界的强光源,LED已经深刻改变了我们的生活方式和能耗结构。随着未来技术的不断演进,LED仍将在绿色能源、智能家居、医疗照明等领域扮演重要角色。