静电是我们最熟悉、也最陌生的物理现象之一。你可能经历过梳头时头发飘起、脱衣时“噼啪”作响、或在干燥的冬日里触碰门把手时被突然电到。这些看似随机的事件,背后隐藏着千百年来未解的物理之谜。

如今,一项来自奥地利科学与技术研究所(ISTA)的突破性研究终于揭示:静电并非完全随机,材料在反复接触过程中会“记住”过去的接触历史,进而在未来的接触中表现出可预测的电荷转移行为。

这项研究发表在自然杂志《The secrets of static electricity are finally being revealed》不仅颠覆了人们对静电“神秘莫测”的传统印象,也可能开启一条全新道路,推动我们理解自然界中物质如何以极其微妙的方式互动。

从古希腊到21世纪:静电的“黑箱”历史

静电的研究可以追溯到公元前600年,古希腊哲学家泰勒斯注意到摩擦过的琥珀能吸引羽毛。但两千多年过去,人类对静电现象的微观机制仍知之甚少。

在现代物理中,“接触电气化”(contact electrification)指的是两个原本不带电的物体,在接触并分离后变成一个带正电,一个带负电的现象。但为何电荷会以某种方式流动?为什么有时是正电转移,有时是负电?我们一直无法预测。

科学家通常将其视为一种复杂且本质上随机的过程,受表面结构、环境湿度、材料类型等因素影响,难以量化、难以控制。

突破性的发现:材料有“记忆”

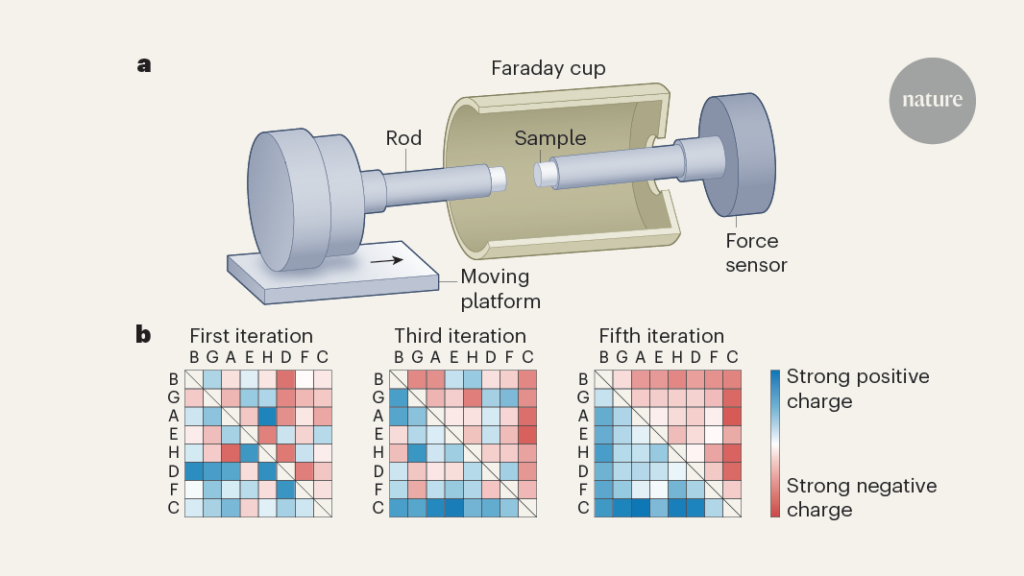

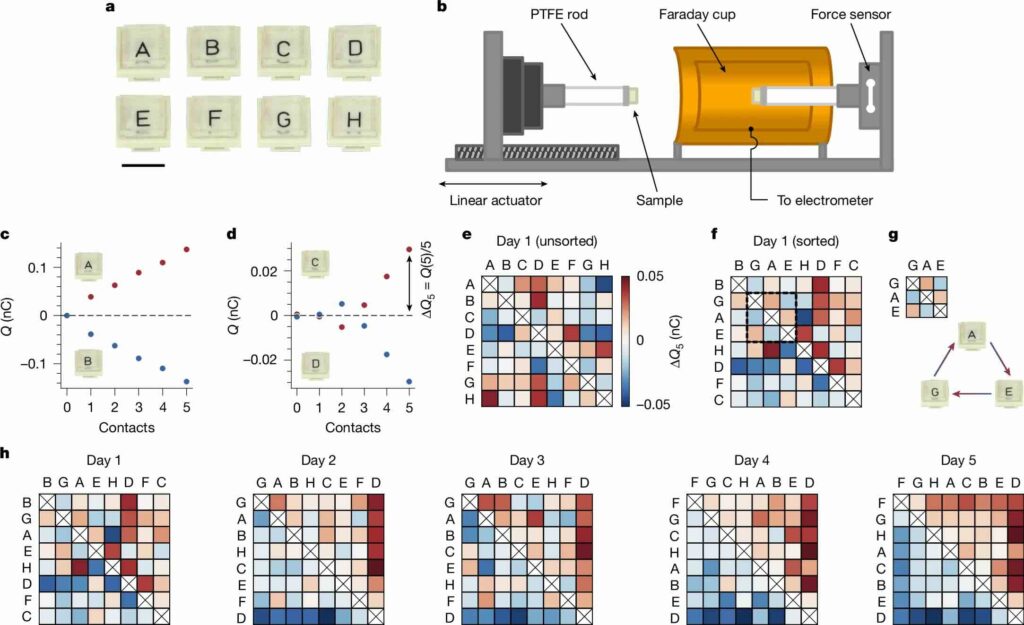

ISTA研究团队改变了这个格局。他们以一种叫作聚二甲基硅氧烷(PDMS)的柔性硅基聚合物为研究对象,开展了一系列精密的接触-分离实验。在这些实验中,PDMS材料被精确地接触并分离了数百次,每一次都记录电荷变化。

最初的结果显示电荷行为确实波动较大。但惊人的是——随着接触次数的增加(大约在200次左右),电荷转移逐渐表现出规律性行为,最终形成了几乎完全可预测的电荷序列!

这说明,材料表面在经历多次接触后,其物理或化学状态发生了稳定化改变,使得电荷转移趋于某种“轨道”或“节奏”。静电行为不仅受材料种类影响,还受到材料“经历过什么”的影响。我们可以说,材料的“接触历史”被“写入”了其表面,并通过电荷传递的方式“表现”出来。

微观机制:静电“记忆”如何形成?

研究人员进一步观察了PDMS表面的微观结构,发现随着每次接触,材料表面会发生轻微的形变或表面重组,例如分子链的排列、纳米尺度的粗糙度变化等。

这些看似细微的变化,逐渐积累并影响了表面电子或离子的分布——最终使电荷迁移趋于稳定。这是一种基于历史的反馈机制:每一次接触都在“训练”材料表面,使其朝某种确定性状态演化。某种意义上,这是一种“物理记忆”,不是通过神经元,而是通过材料表面的结构和化学状态实现的。

新的科学问题与应用前景

这项研究一方面解答了困扰科学界多年的疑问:静电可以被预测、被控制!但它同时也引发了新的问题:是否所有材料都有“接触记忆”?这种记忆可以保持多长时间?是否会随时间“遗忘”?我们是否可以人为编程材料的表面,实现可控的电荷模式?这是否意味着静电可以成为一种“低能耗的数据存储机制”?

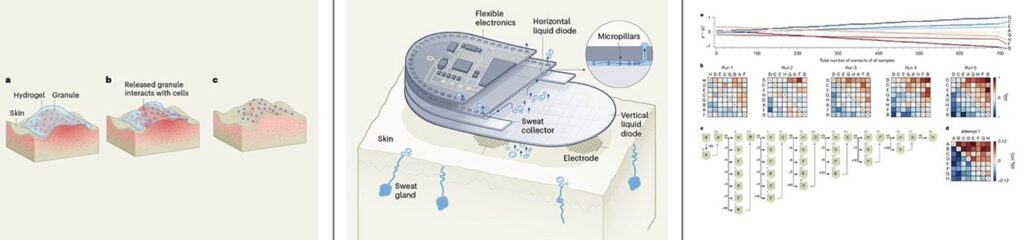

如果上述问题逐步得到解答,未来的智能材料设计、柔性传感器、微型发电装置甚至静电操控的微纳机器人都可能因此受益。

这项研究提供了一个深刻的哲学隐喻:材料并非完全静止不变的客体,而是具有“历史性”的存在。我们日常接触的每一个物体,都在悄无声息地记录着我们与它互动的痕迹——从皮肤到塑料、从金属到布料,它们都以电荷的方式,在微观世界中“回应”人类。

这项研究是人类首次系统性地揭示静电过程的非随机性机制,意味着我们从“观测者”正式进入“操控者”的阶段。就像曾经人们以为风是神灵的怒吼、闪电是天谴,如今我们可以预测和驾驭它们;也许不久之后,静电也将从自然神秘转变为人类技术的又一可控工具。