换能器(Transducer)是现代信息系统中的核心器件之一,它负责将一种形式的能量转换为另一种形式,从而在物理世界与电子系统之间建立起感知与控制的桥梁。按照转换方向的不同,换能器通常被划分为传感型与致动型两大类。前者如麦克风、热电偶、加速度计等,主要将物理量(如温度、压力、位移、光)转换为电信号;后者如扬声器、电磁阀、超声换能器等,则将电信号转化为实际的物理动作。随着信息技术的发展,换能器已经从单一的能量转换装置演变为具备智能、自适应和自诊断功能的复杂微系统。

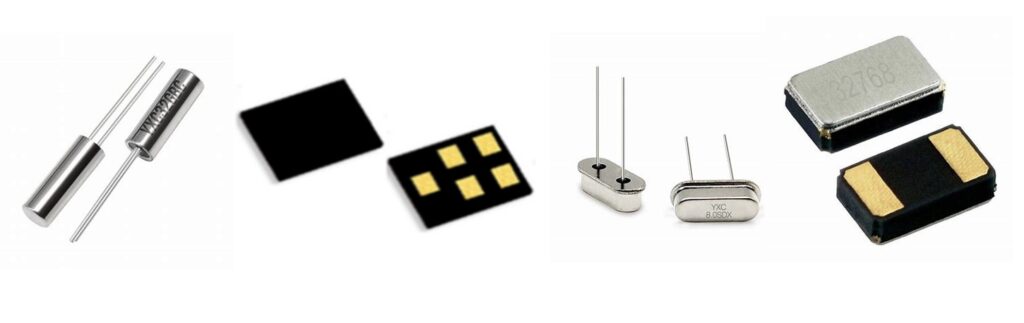

换能器的发展历史可以追溯到19世纪末。早期的换能器主要基于机械、电磁和热电效应原理,典型器件包括热电偶、电磁麦克风、压电晶体等。这些器件虽然结构简单、体积较大、灵敏度和稳定性较低,但它们在早期的电信通信、测量和控制系统中扮演了不可替代的角色。

进入20世纪中叶,随着晶体管与集成电路的发展,换能器开始与电子技术深度融合。各种基于电容、电阻、压阻、霍尔效应和光电效应的传感器大量涌现,显著提升了测量精度、响应速度和系统可靠性。这一时期的换能器技术已广泛应用于工业自动化、医疗仪器和航空航天领域,为现代电子测量技术奠定了坚实基础。

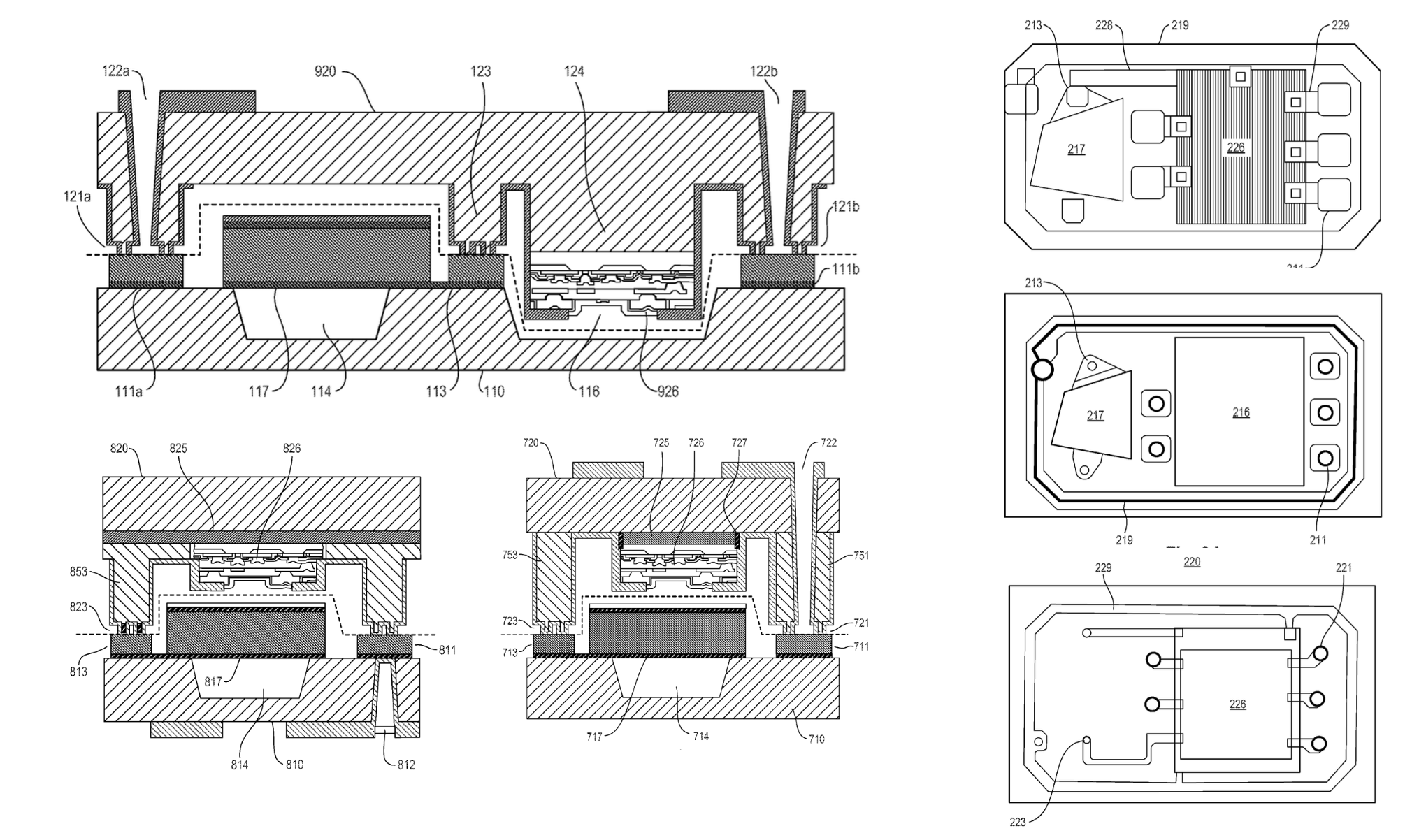

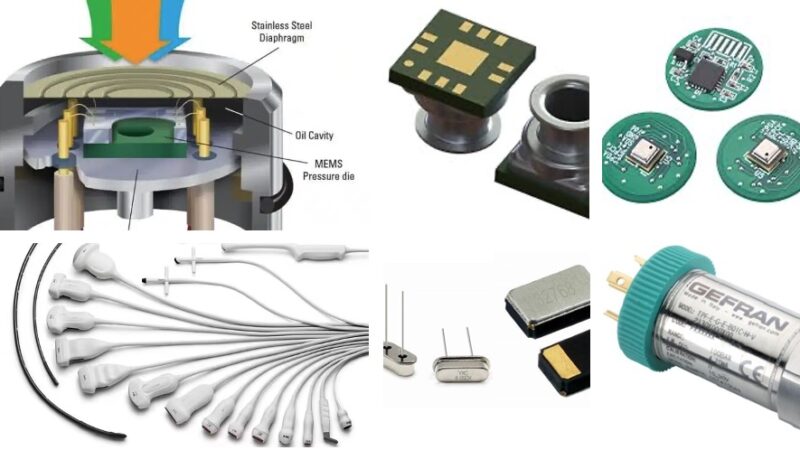

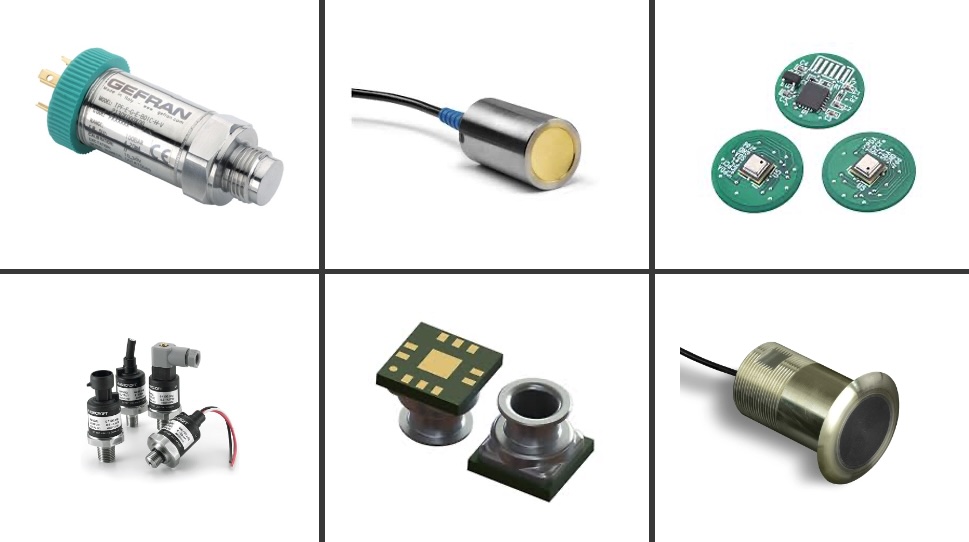

20世纪90年代,微机电系统(MEMS)技术的兴起引发了换能器技术的又一次重大飞跃。MEMS换能器采用硅基微加工工艺,将机械结构、电学元件和信号处理电路集成在微米级芯片中,不仅体积更小、功耗更低,还具备更高的集成度和批量生产能力。代表性产品包括MEMS加速度计、陀螺仪、压力传感器、MEMS麦克风等。它们如今已广泛应用于智能手机、可穿戴设备、汽车电子和物联网终端,成为现代“智能感知”系统的基本单元。

从技术原理来看,换能器通常依赖特定的物理机制完成能量转换,例如压电效应、电磁感应、光电效应、热电效应、电容变化和电阻变化等。这些原理决定了换能器的响应特性、灵敏度、信噪比和适用场景。然而,能量的有效转换只是换能器的一部分功能,现代换能器往往还集成了信号调理电路,包括放大、滤波、模拟-数字转换(ADC)、通信接口(如I²C、SPI)等模块,以确保与上位控制系统的高效通信。因此,换能器不仅是物理世界的“感觉器官”,也是智能系统的信息前端。

当前,换能器在多个关键领域发挥着越来越重要的作用。在消费电子中,它被用于实现触控交互、运动检测、语音识别等功能;在汽车中,它支撑着自动驾驶所需的大量感知数据采集,包括车速、方位、压力、温度等;在工业4.0领域中,它构建起智能制造的感知网络;在医疗健康中,可穿戴传感器与智能贴片能够实现持续的生理信号监测;在环境监测领域,气体、颗粒物、湿温度传感器也日趋普及。可以说,换能器已经成为智能社会不可或缺的基础设施。

展望未来,换能器的技术演进将继续沿着微型化、集成化、低功耗、智能化的方向前行。纳米技术的引入将推动传感器向更高灵敏度、更低功耗的方向发展;多模态传感器将打破单一功能的限制,实现一个器件感知多种物理量;具备能量采集能力的自供电换能器将大幅提升传感器网络的部署灵活性;而边缘AI技术的融合,也将使传感器具备初步的信息处理和事件识别能力,从而真正实现“边缘智能”。同时,柔性电子材料的发展还将推动可穿戴传感器和植入式设备的普及,为医疗与人机接口打开新空间。

总而言之,从最初的机械-电磁装置到如今的智能MEMS系统,换能器的演进见证了信息技术从模拟走向数字、从分立走向集成的全过程。作为连接物理世界与数字世界的桥梁,换能器在未来智慧社会、工业智能化和人机融合等领域中将扮演更加核心的角色,其发展潜力不可限量。